幼児ワークは、本屋さんでも色んな種類のものが売られています。

しかし、どれを選べばいいか迷ってしまうこともありますよね。

この記事では、幼児ワークの選び方とおすすめを10個紹介しています。

学研やくもんなどの有名なドリルの違いや特徴も解説しています。

幼児ワークで、子どもの知育や入学準備をサポートしましょう。

幼児ワークの種類

ワークの内容の違い

市販のワークにはいくつか種類があります。

ワークの内容を見分けるには2つのポイントがあります。

- 対象年齢

◯歳用と、おすすめの対象年齢が書いてあります。年齢が上がるほど難易度もあがります。 - ワークの内容

知育(知恵)、もじ、かずの他、工作など分野別のワークと、少しずつ入っている総合ワークがあります。

対象年齢はあくまで目安なので、生まれてはじめてのワークなら、4歳の子でも2歳のワークから始めて大丈夫です。

ワークの内容は、総合ワークよりも特化型ワークのほうが内容もやや難しく作られています。

さらに応用問題まで取り組めます。

とりあえず「ワーク」なら

「年齢+総合ワーク」でOK。

やりたいことが決まってるなら特化のほうがコスパが良いです。

販売方法の種類

幼児向けのワークは、一番手に入りやすいものは本屋で売られている市販のワークです。

他には、毎月ワークが届く「通信教育」での学習方法もあります。

ややこしいですが、公文教室で使う教材と本屋でうっている公文のワークは別のものです。

通信教育のZ会やこどもちゃれんじと、通信教育のZ会やこどもちゃれんじは別のものです。

(参考)しまじろうワークと通信教育のこどもちゃれんじの違い↓

幼児ワークの選び方

初めてのワークなら総合ワークがおすすめ

生まれてはじめてワークをやる場合、おすすめは特化型ではなく「総合ワーク」です。

運筆からもじかずまで、浅く広く取り組めるので、子どもの興味があるものを見つけやすいです。

実際に取り組んだ後に、興味のある分野のワークをさらに購入してみると失敗がありません。

学研 2~4歳 はじめてのおけいこ

くもん くもんの はじめてのおけいこ

こどもちゃれんじ はじめてのワーク 2・3・4歳

特化型ワークは興味のあるものを選ぶ

他のワークで、興味があるものがはっきりわかっているなら、特化型ワークがおすすめ。

市販のワークは、だいたいページ数(ボリューム)が同じです。

興味の無い分野も入っている総合ワークより、好きなものをより深められる特化ワークのほうが、集中して取り組んでくれます。

3歳の子でも、「かず」が得意で、5歳6歳のワークまで「かず」だけはどんどん進めるということも可能です。

先取り学習に興味がある人にも、分野別のワークを進める方法はおすすめです。

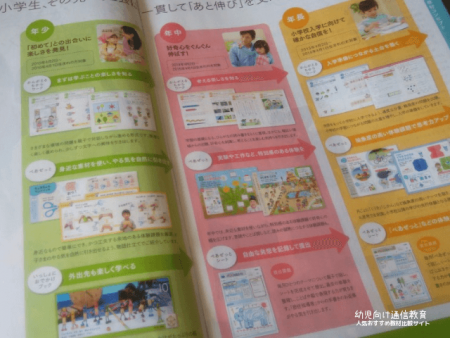

入学に備えるなら通信教育系のワークがおすすめ

小学校入学後に困らないようにワークをさせたい。

入学準備が目的なら「幼児向けの通信教育」がおすすめです。

コースが学年別に決まっているので、最低限必要な学習のレベルを確認するのに最適です。

また、保護者向けの入学に備えるコラムなども届くのも便利です。

通信教育系のワークは、市販ワークよりもスモールステップに作られています。

市販ワークは一冊100ページ前後です。通信教育で1年間かけるものが凝縮されています。

少しずつ無理なく身につけたいなら通信教育系のワークのほうがゆるやかなグラデーションで学べますよ。

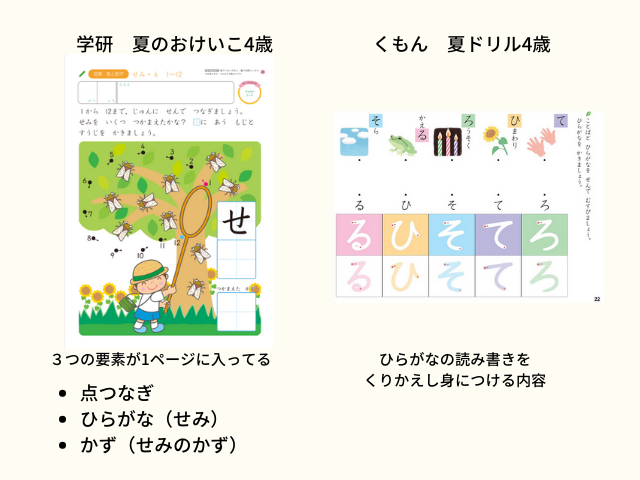

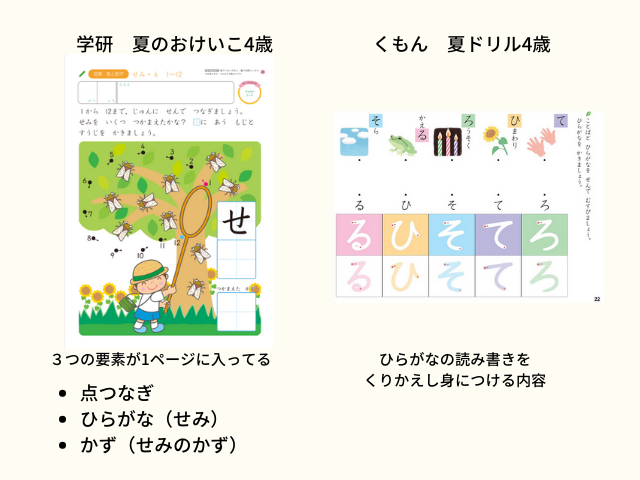

学研と公文のワークの違い

学研と公文のワークは、幼児向けでは種類も多く、よく比較されます。

はじめてのワーク系は内容も似ていますが、月齢が上がるとともに内容の違いがはっきりしてきます。

- 学研・・・・・1ページで複数の問題がある

- くもん・・・・くりかえし同じ問題を解く

学研のワークは、1ページの中にいくつかの課題が混じっているものが多いです。

例えば「すいか」というひらがなをなぞった後に、果物のイラストから「スイカ」を探す。というようなもの。

一方、くもんはストイックに書き取りの問題が続きます。

一冊のなかで、「この問題同じかな?」と思うような課題が3回位出てきたりします。

シンプルな問題を繰り返し解き続けるスタイルです。

好みが分かれる部分なので、親の趣味で選ばずに実際に一冊ずつ試してあげることをおすすめします。

初めての幼児ワークおすすめ3選

2~4歳 はじめてのおけいこ(学研)

学研の幼児ワークの、一番最初におすすめのワークです。

「ワーク」というもの自体に慣れるためのものなので、難易度は簡単なものです。

1枚ずつプリントに取り組み、ごほうびシールを貼る流れを体験できます。

「運筆」「ちえ」「めいろ」「もじ」「かず」と、ほとんどの分野が入っているので

子どもの好きな分野を探すのにも最適です。

くもんのはじめてのぬりえ

鉛筆を持って書くことが、まだ上手じゃない・・・というお子さんにおすすめ。

運筆練習の前に、ぬりえのワークが始めやすいと思います。

ぬりえって・・・難しそう。と、私も最初はとまどいましたが。

このぬりえは、塗る部分がとっても少ない!

一部分だけを塗るワークなので、簡単に完成させることができて達成感をすぐに味わえます。

ダイソーのシール貼り知育ドリル

鉛筆やクレヨンなどの筆記具を持つ前のワークなら「シール貼り」がおすすめ。

シールがメインのワークなら、ダイソーやセリアなどの100円ショップで手に入ります。

商品の入れ替えが激しいので、ワーク自体の種類も時期により違います。

「め」「はな」「くち」を貼る福笑いのようなワークから、10までのかずや、ひらがなシールで単語を完成させるものまで、難易度もバラバラです。

カラーのシールブックが1冊100円なので、難易度などは気にせず何冊か買っておくのがおすすめ。

知育ワークが充実している幼児通信教育おすすめ3選

幼児ポピー

3歳(年少)までは、ワークが一冊ですが、年中以降はワークとドリルが毎月2冊届きます。

月会費が約1,500円だから、年中以降は市販のドリルと同じくらいのコスパで受講できます。

紙教材でしっかり勉強したいなら、幼児ポピーがおすすめです。

こどもちゃれんじ

こどもちゃれんじも、年長ならドリルが多めの「思考力特化コース」が用意されています。

タブレット専門コースも、「年中(すてっぷたっち)」「年長(じゃんぷたっち)」と用意されていて好みの受講スタイルが選べます。

さらに有料オプションで「知育プラス」を申し込めばドリルの量を増やすこともできます。

年少コース以上では、紙ワークに加えてアプリ教材もついてきます。

毎月、月齢にあった内容のものが更新されてボリューム満点。

小児科などでのちょっとした待ち時間にも利用できて便利です。

Z会幼児コース

年少から受講できるドリルとワークの通信教育です。

えんぴつを使ったドリルの他、体験学習をメインとした親子ワークが用意されています。

座学よりも体験学習に力をいれているところが特徴です。

保護者向けの読み物も充実しています。

無料の幼児ワークおすすめ4選

こどもちゃれんじ無料ワーク

こどもちゃれんじの会員以外でも利用できる無料のワークが公式サイトにあります。

PDFでダウンロードできるので自分で印刷して使うことができます。

無料の体験教材とは内容が違うので、併せて使うことができます。

こどもちゃれんじは、お試し教材もボリューム満点なので

資料請求をしてワークを試すのもおすすめです(無料)

ホンダの知育プリント(学研監修)

ホンダのサイトで配布している知育プリントです。

学研が監修しているので、幼児ワークの内容と似ています。

こちらもPDFファイルなので自分で印刷して使います。

ちびむすドリル

無料のドリルで有名なサイトです。

ドリルの数が膨大なので、難易度や取り組みたいジャンルから欲しい物を探すことができます。

繰り返しプリント学習をするのにおすすめです。

Mr Printables

海外のサイトです。

おしゃれな知育アイテムをPDFで配布しています。

英語圏のサイトなので、アルファベットの練習ワークシートや、外国語(フランス語やスペイン語など)の学習ツールがあります。

かずの知育アイテムなら、英語のわからない子どもでもすぐに使えそうです。

おしゃれなアルファベットポスターなら、インテリアも邪魔しません。

実際に試してみて興味があるものを見つけよう

市販のドリルも、無料のドリルも、通信教育も、良いところも悪いところもあります。

いちばん大切なのは相性だと思うので、ひとまずどれも試してみることをおすすめします。

無料のドリルは、コンビニで簡単に印刷できますし

通信教育にも無料体験教材があります。

市販のドリルも、学研のものならお試しPDFが公式サイトで試すことができます。

個人的にはドリル好きな人にはコスパの良い幼児ポピーがおすすめです。実際に我が家もポピーを愛用してます。

その上で、不足分を市販ドリルでまかなうのが、今のところ、うちの子にはしっくりきています。

無料ドリルは「無料」という言葉に惹かれがちですが、実際に印刷してみると印刷代もバカになりません。

枚数のことを考えると市販ドリルのほうが安いかも。

無料ドリルで学習を続けたい方は、家庭用プリンターの導入も同時に検討したほうがいいですよ。

どうやって教えたら良いかわからない時は

ドリルをはじめたけど、なんだかうまく続かない・・・

もしかしたら教え方がちょっと違うのかも。

私もうまくいかないなぁ~と思った時に参考になったのが「幼児教室の見学」でした。

入会には至りませんでしたが、見学だけでも目からウロコの指導法にびっくり。

育児相談にものってもらえたので、幼児教室の見学おすすめです!